旧年中は大変お世話になりました。

本年も皆様の健康を、お口を通してサポートさせていただきます。

定期的なメンテナンスをご希望の方からお口のトラブルを抱えて日常生活でお困りの方など

患者様に寄り添った診療を心掛けてまいります。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

医療法人社団天白会 理事長 山田健太郎

有明ガーデン歯科クリニック 院長 荻野佑太

旧年中は大変お世話になりました。

本年も皆様の健康を、お口を通してサポートさせていただきます。

定期的なメンテナンスをご希望の方からお口のトラブルを抱えて日常生活でお困りの方など

患者様に寄り添った診療を心掛けてまいります。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

医療法人社団天白会 理事長 山田健太郎

有明ガーデン歯科クリニック 院長 荻野佑太

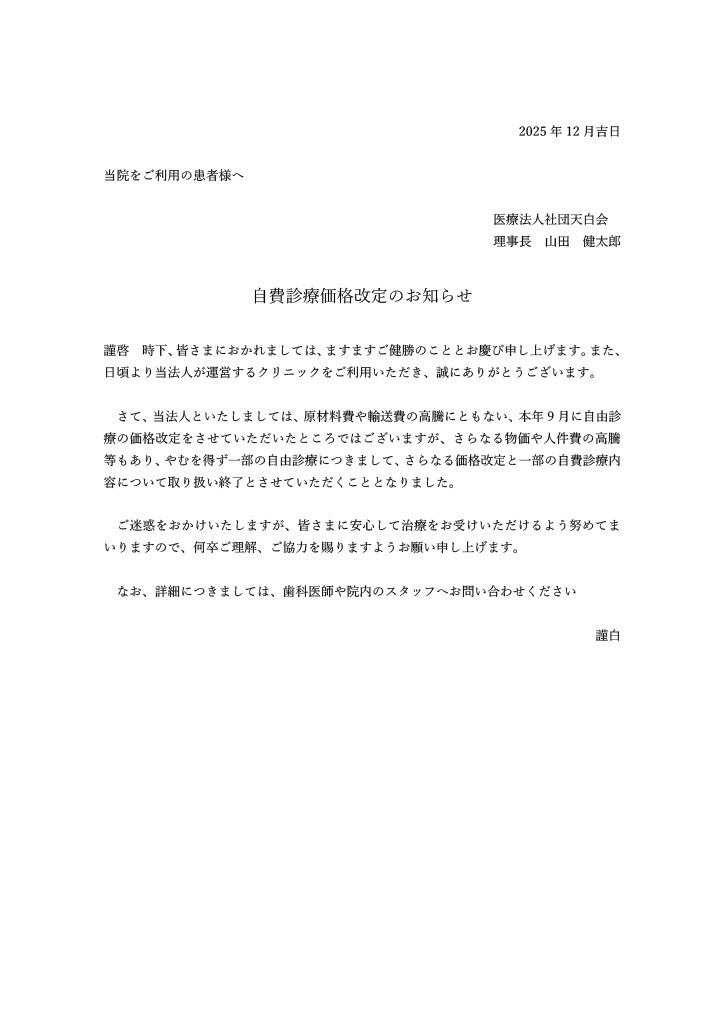

表題の通り、2026年1月4日より、自由診療の料金を一部改定させていただきます。

また、被せものとして取り扱いをしていましたe.maxの前歯部への提供を終了とさせていただきます。

ホームページにございます価格表についても近日差し替えいたします。

何卒ご理解のほど、お願いいたします。

年末年始の診療につきましては、下記の通りとなります。

12月28日(日) 午前診療(9:00~13:30)午後休診

12月29日(月)~1月3日(土) 休診

1月4日(土)~ 通常診療(9:00~13:30 15:00~20:00)

尚、急なお痛みなど急性症状がある場合は、 同法人キャナルコート歯科クリニック(イオン東雲内)TEL03-6221-3447に お越しください。

※診療時間12:00~17:00※12月31日、1月1日除く

有明ガーデン歯科クリニック 院長

こんにちは

「歯が痛いから来院したのに、“虫歯はありません”と言われた」

そんな経験はありませんか?

実は、歯の痛み=虫歯とは限らず、歯・歯ぐき・噛み合わせ・顎・鼻・神経など、さまざまな要因で痛みが起こります。

このブログでは、虫歯以外で歯が痛くなる代表的な原因、それぞれの症状の特徴、そして歯科医院ではどのように治療・対処するのかを歯科医師の視点で詳しく解説したいと思います。

虫歯がないのに「キーン」と鋭い痛みが出る代表的な原因です。

● 痛みの特徴

● 原因

★ 歯科医院での対応

歯ぎしりは無意識に行われるため、自覚症状がない人も多いです。

● 痛みの特徴

● 原因

★ 歯科医院での対応

上の奥歯の痛みは、鼻の炎症が原因のことがあります。

● 痛みの特徴

● 原因

★ 歯科医院での対応

歯周病は進行しても痛みが少ない病気ですが、炎症が強い場合は痛みが生じます。

● 痛みの特徴

● 原因

★ 歯科医院での対応

詰め物・被せ物の高さや噛み癖により、特定の歯だけに負担が集中することがあります。

● 痛みの特徴

● 原因

★ 歯科医院での対応

小さなヒビでも痛みを引き起こします。

● 痛みの特徴

● 原因

★ 歯科医院での対応

早期発見が非常に重要です。

歯の根の先に膿だまりができると、その部分が炎症することがあります。

● 痛みの特徴

● 原因

★ 歯科医院での対応

早期治療で神経を残せる可能性が上がります。

歯そのものに問題がなく、神経系・筋肉・ストレスが痛みを引き起こすケースです。

● 症状の特徴

● 代表的なもの

★ 歯科医院での対応

歯が痛む原因は複雑で、見た目で判断できないことが多く、虫歯がないから大丈夫”とは限りません。

違和感程度でも受診することをおすすめします。

虫歯がないのに歯が痛くなる原因は多岐にわたり、

その多くは 早めの対処で改善できるもの です。

知覚過敏/歯ぎしり/噛み合わせ/歯周病/歯のヒビ/副鼻腔炎/根尖性歯周炎/非歯原性疼痛

これらが単独または複合して痛みを引き起こします。

痛みの原因を正確に診断するためにも、気になる症状がある方は早めにご相談ください。

医療法人社団天白会有明ガーデン歯科クリニックは、

お口の中の些細なトラブルやお悩み事、検診など、お気軽にご相談できる歯科医院です。

どんなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

土日祝も20時まで診療しており、駐車場も完備しています。

あなたの歯の健康をサポートいたします!

医療法人社団天白会

有明ガーデン歯科クリニック

院長 歯学博士 石坂千春

理事長 歯学博士 山田健太郎 日本口腔インプラント学会 専門医

2025年12月2日から、医療機関での受診にはマイナ保険証(マイナンバーカード)または資格確認書が必須になりました。

従来の紙の保険証は廃止され、提示できない場合は保険診療が受けられず、10割自己負担になる可能性があります。

とはいえ、、、、

「歯医者さんに行くとき、どうすればいいの?」

「まだ登録していないけど間どうしよう?」

そんな不安を解消するために、今回のブログでは制度の背景、歯科医院での利用方法、メリット・注意点、準備のステップを詳しく解説したいと思います。

政府は医療のデジタル化(医療DX)を進めるため、紙の保険証を廃止し、

マイナ保険証に一本化しました。

これにより、保険資格の確認がオンラインで正確にできる、薬剤情報や健診結果を共有し医療安全を向上、高額療養費制度の手続きが簡略化されるなどのメリットがあります。

12月2日以降、歯科医院で保険診療を受けるには次のいずれかが必要です。

事前登録が必須です。マイナンバーカードを持っているだけでは使えません。

「マイナポータル」やセブン銀行ATM、市区町村窓口、医療機関・薬局で登録しましょう。(詳細は下記に)

受付でカードを専用端末にかざし、顔認証または暗証番号で本人確認します。

オンライン資格確認に対応している歯科医院なら、薬の履歴や健診情報も確認でき、より安全な診療が可能です。

1. マイナンバーカードを持っているか確認しましょう

2. マイナ保険証利用登録を済ませましょう

登録方法は3つです

①マイナポータルにアクセス

②「健康保険証利用申込」を選択

③マイナンバーカードを読み取り(スマホのNFC機能またはカードリーダー)

④暗証番号(数字4桁)を入力して完了です

①ATM画面で「マイナ保険証利用申込」を選択

②マイナンバーカードを挿入

③暗証番号を入力して完了です

①マイナンバーカードを持参し、市区町村窓口へ

②窓口で「健康保険証利用申込」を依頼

③職員が登録を代行してくれます

①マイナンバーを持参

②専用端末にかざし、画面の指示に従って登録

3. 暗証番号を確認しておきましょう

マイナンバーカードを作成したときに登録した4桁の番号です

4. 資格確認書の申請(カードがない場合)

保険者(国民健康保険の場合は市区町村、社会保険の場合は勤務先)に

問い合わせください

マイナポータルで「健康保険証利用中」と表示さていることで、登録しているかどうかを確認できます。

12月2日からは、歯科医院での受診にはマイナ保険証または資格確認書が必須となっています。

未登録の方は早急に登録を済ませて、安心して歯科治療を受けましょう。

また、医療法人社団天白会の運営する歯科医院ではご自身のスマホにマイナンバーカードを登録されていればスマホでの資格確認も可能ですので、受診時にお声がけください。

医療法人社団天白会

有明ガーデン歯科クリニック

本年11月29日より、スマホ保険証での資格確認が可能となりました。

設置したカードリーダーにスマホをかざすだけで資格確認を行うことができますので、

スマホに登録されている方はご利用ください。

本年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。

今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)もしくはマイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書が必要ですのでご持参ください。

また、受診時に必ず資格確認を行うこととしております。

受診される場合は必ずマイナ保険証もしくは資格確認書をご提示いただきますようお願いいたします。

「治療のあと、今夜飲み会なんですが大丈夫ですか?」

歯科医院でよくいただく質問のひとつです。

実は、歯科治療と飲酒にはちょっと注意が必要なタイミングがあります。

今回は、歯科医師の立場からわかりやすく解説したいと思います。

抜歯やインプラント手術など、出血をともなう処置を受けた日は飲酒を控えるのが鉄則です。

理由は3つあります。

※ドライソケット:血の塊(血餅)が、うまく形成されなかったり剥がれてしまったりして、顎の骨が露出し、強い痛みが生じる状態のことです。正式には「抜歯窩治癒不全」とも呼ばれ、特に親知らずの抜歯後に起こりやすい合併症です。

症状は、強い痛み(抜歯後2~3日以内に激しい痛みが発生し、我慢できないほどになることもあります)、悪臭、腫れや炎症を伴います

目安としては最低24時間、できれば48時間は禁酒をおすすめします。

歯の治療後には抗生剤や痛み止めを処方されることがあります。

薬によってはアルコールと絶対に一緒に飲んではいけないものもあります。

お薬を飲んでいる間は、飲酒を控えるのが安心です。

虫歯治療や歯石取りのときに使う局所麻酔。

麻酔が残っている間にお酒を飲むと、感覚が鈍くなっていて唇や舌を噛んでしまうこともあります。

麻酔が完全に切れるまでは飲酒に限らず、お食事も控えましょう。

アルコールは炎症を助長してしまうため、

腫れや痛みが長引いたり、治りが悪くなることがあります。

特にインプラント埋入手術や歯周外科などでは、2〜3日は禁酒が理想です。

虫歯の詰め物の治療や根の治療、スケーリングなどの軽い処置では、基本的に飲酒制限はありません。

ただし、麻酔を使った日やお薬を飲んでいるときは控えるのが安全です。

| 処置内容 | 飲酒の目安 |

| 抜歯・インプラント手術 | 24〜48時間控える |

| 麻酔を使った治療 | 麻酔が切れるまで控える |

| 投薬中(抗生剤・鎮痛薬) | 服薬中は控える |

| 軽い処置(スケーリング・詰め物など) | 基本的にOK(ただし薬がなければ) |

医療法人社団天白会有明ガーデン歯科クリニックは、

お口の中の些細なトラブルやお悩み事、検診など、お気軽にご相談できる歯科医院です。

どんなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

土日祝も20時まで診療しており、駐車場も完備しています。

あなたの歯の健康をサポートいたします!

医療法人社団天白会

有明ガーデン歯科クリニック

院長 歯学博士 石坂千春

理事長 歯学博士 山田健太郎 日本口腔インプラント学会 専門医

こんにちは。

最近、患者さんから「朝起きたら顎がだるい」「歯が欠けた気がする」といったご相談を受けました。

もしかしたら、同じような症状がある方も少なくないのではないでしょうか?

その原因のひとつとして注目されているのが「食いしばり(クレンチング)」です。

今回のブログでは、食いしばりの原因やセルフチェック方法、歯科でできる対策まで、わかりやすく解説しますので、最後までお付き合いをお願いします。

「食いしばり」とは、上下の歯を強く噛みしめる無意識のクセのこと。

寝ている間だけでなく、日中の仕事中や運転中、スマホを見ているときなどにも起こります。

音がしないため気づきにくく、放置すると歯や顎、全身にさまざまな悪影響を及ぼします。

ひとつでも当てはまる方は、食いしばりの可能性があります。

1. ストレスや緊張

仕事や人間関係などのストレスが、無意識の筋肉緊張を引き起こします。

2. 噛み合わせや歯並びの問題

歯の接触バランスが悪いと、一部の歯に過剰な力がかかりやすくなります。

3. 姿勢や生活習慣

長時間のパソコン作業やスマホ操作、睡眠不足、カフェイン・アルコールの摂取も影響します。

4. 睡眠の質の低下

浅い眠りや睡眠時無呼吸症候群があると、夜間の食いしばりが起こりやすくなります。

歯だけでなく、全身の不調にもつながるため、早めの対処が大切です。

1. ナイトガード(マウスピース)の装着

就寝時に装着することで、歯や顎への負担を軽減します。保険適用で作製可能です。

2. 噛み合わせの調整

歯の高さや接触バランスを調整し、力の偏りを改善します。

3. ボトックス治療

噛む力を調整するために使用します。

ボツリヌストキシンを咬筋(食べものを噛むときに使う筋肉)に注射することで、筋肉の働きを弱めて噛む力を調整し、歯ぎしり・食いしばりの症状を緩和させます。

・鏡で歯のすり減りやヒビをチェック

・頬の内側や舌に歯型がないか確認

・寝る前のストレッチや深呼吸でリラックス

食いしばりは、無意識に起こる“クセ”だからこそ、自分では気づきにくいものです。

「もしかして…」と思ったら、まずはセルフチェックをしてみてください。

そして、気になる症状があれば、ぜひ歯科医院へご相談ください。

医療法人社団天白会有明ガーデン歯科クリニックは、

お口の中の些細なトラブルやお悩み事、検診など、お気軽にご相談できる歯科医院です。

食いしばりや歯ぎしりのご相談も承っています。

どんなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

土日祝も20時まで診療しており、駐車場も完備しています。お気軽にご相談ください。

あなたの歯の健康をサポートいたします!

医療法人社団天白会

有明ガーデン歯科クリニック

院長 歯学博士 石坂千春

理事長 歯学博士 山田健太郎

日本口腔インプラント学会 専門医

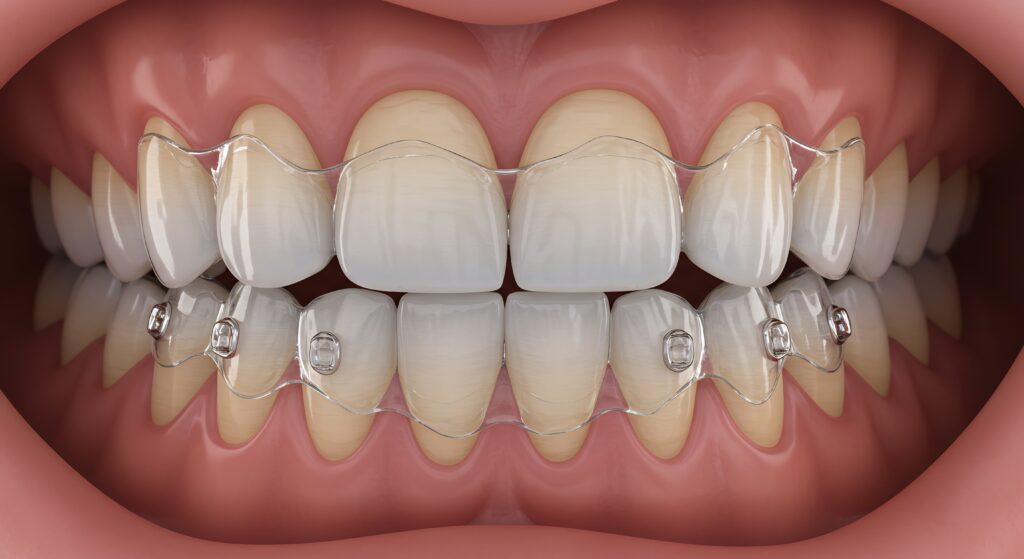

「ひょっとすると、ご友人の中にマウスピース矯正やっている人がいるかもしれません!」

マウスピース矯正は近年非常に注目されており、ブームとも言えるほど普及しています。

特に2000年代初頭には成人の矯正患者のうち10%以下でしたが、2022年には約40%がマウスピース矯正を選択するようになりました。

主に透明なプラスチック製のマウスピースを装着して歯並びを整える治療法で、ワイヤー矯正に比べていくつかの利点があります。

マウスピース矯正が普及した大きな理由の一つは、デジタル技術の進化です。

かつては型取りをして手作業でマウスピースを製作していたため、ワイヤー矯正以上に手間と時間がかかっていました。 しかし、現在では口腔内スキャナーで歯並びを測定し、コンピューターがマウスピースをデザイン・製作するようになりました。これにより、通院にかかる時間が大幅に短縮され、患者さんの負担が軽減されました。

• 目立ちにくい:薄くて透明なマウスピースなので、装着していてもほとんど気づかれにくいです。

• 痛みが少ない:ワイヤー矯正に比べて異物感が少なく、滑らかな形状のため口腔粘膜への刺激が少ないです。比較的弱い力で歯を動かすため、痛みも軽減されます。

• 取り外しが可能:食事や歯磨きの際に取り外せるため、治療前と同じように食事を楽しめ、口腔衛生も保ちやすいです。

• 通院負担の軽減:コンピューターでデザインされた複数のマウスピースをまとめて製作するため、通院頻度を減らせることが多くなりました。

ただし、利点だけではありません。

①装着時間の自己管理が必要

マウスピース矯正では、1日20~22時間の装着を求められることが多く、これを守らないと計画通りに歯が動かず、治療期間が延びたり、効果が得られなかったりする可能性があります。自己管理が非常に重要になります。

②噛み合わせに違和感が生じる可能性

マウスピースの厚みにより、歯が浮いたような違和感や、奥歯が噛み合わない感覚が生じることがあります。

結論から言えば、「適切な症例に対して、ルールをしっかり守って正しく使用すれば、マウスピース矯正で歯並びはきちんと治ります」。

「そんなプラスチックのカバーで本当に歯が動くの?」と疑問に思われるのも当然です。

しかし、そこには精密な科学的根拠と、成功に導くためのいくつかの重要な条件が存在します。

では、なぜマウスピースで歯が動くのか?その仕組み

マウスピース矯正が歯を動かす原理は、実はワイヤー矯正と根本は同じ「歯根膜(しこんまく)」の働きを利用しています。

これは、ただのプラスチックをはめているのではなく、精密な3Dシミュレーションに基づいて、ミリ単位で計算され尽くした力を歯にかけているからこそ可能な、科学的な治療法なのです。

それでも、「マウスピース矯正は治らない」という声が聞かれることがあるのはなぜでしょうか。それは、治療が成功するために絶対に欠かせない3つの条件のいずれかが欠けてしまった場合に起こり得ます。

条件1:マウスピース矯正の「適応症例」であること

条件2:患者様自身の「自己管理」が徹底されていること

条件3:信頼できる歯科医師の「治療計画と管理」があること

もしご自身の歯並びがマウスピース矯正で治るのか不安な場合は、まずはいくつかのクリニックでカウンセリングを受けてみることをお勧めします。そこで、治療のメリットだけでなく、デメリットやリスク、そしてあなた自身に求められる協力についても正直に話してくれる、信頼できる先生を見つけることから始めてみるとよいでしょう。

有明ガーデン歯科クリニックでも、マウスピース矯正治療を受けることができます。

また、前述したようなリスクが少ない、審美に関わる前歯中心の矯正メニューも揃えています。

前歯中心のマウスピース矯正は奥歯を動かさないので、噛み合わせに問題が起こることもなく、且つ治療期間も短く、またその分の費用も抑えることができます。

歯並びをスキャナーで撮影してどこまで綺麗に治るのか無料で診断するサービスも行っていますので是非お気軽にお声がけください。

医療法人社団天白会有明ガーデン歯科クリニックは、

お口の中の些細なトラブルやお悩み事、検診など、お気軽にご相談できる歯科医院です。

マウスピース矯正相談も承っています。どんなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

土日祝も20時まで診療しており、駐車場も完備しています。お気軽にご相談ください。

あなたの歯の健康をサポートいたします!

医療法人社団天白会

有明ガーデン歯科クリニック

院長 歯学博士 石坂千春

理事長

歯学博士 山田健太郎

日本口腔インプラント学会 専門医